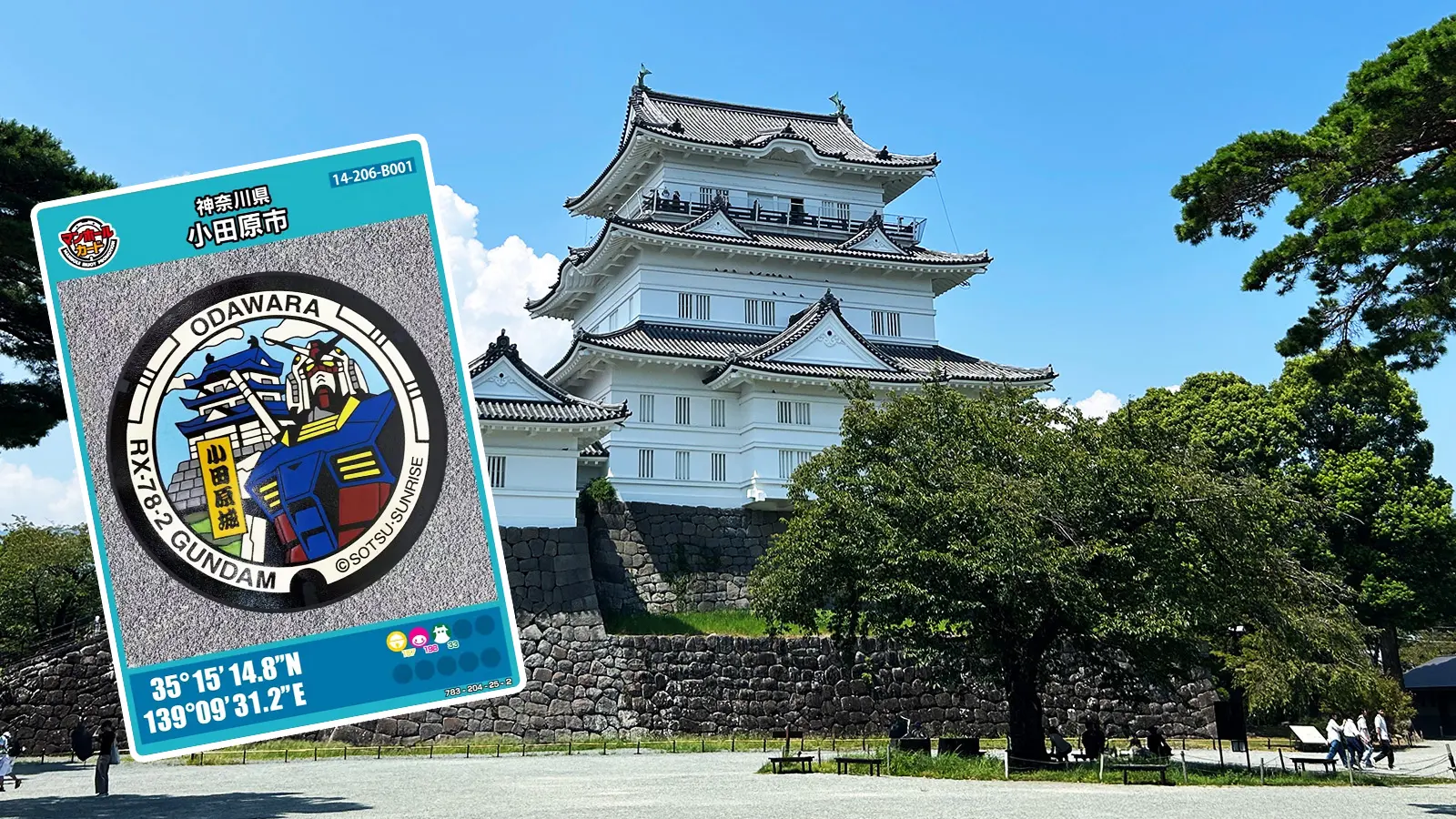

小田原「ガンダムマンホールカード」収集と「小田原城」潜入レポ!

先日、夏休みを利用して──もはや取材アシスタントともいえる息子たちと一緒に──小田原限定のガンダムマンホールカードを集めに行ってきました。

収集先へ向かっていると、突然街中に現れたどでかい城の姿。そう、小田原といえば小田原城!

今回は「小田原駅でガンダムマンホールカードをゲット→小田原城に潜入」という流れをレポートします。

小田原に到着!

東京から約2時間かけて小田原に到着!小田原駅には超デカい提灯がぶら下がっていました。

こういう演出は「旅行に来た感」が味わえてとても好き。駅前の景色は意外と都会的でした。

小田原の街は城下町らしい上品な雰囲気。歩いているだけでテンションが上がります。

こちらは「城下町市場」。中にはお土産屋さんがたくさん入っていました。

ローソンまでも城下町仕様!京都などでも景観を守るため看板を茶色にしたりしますが、同じような理由でしょう。

ただし中は普通のローソン(笑)。

足元にも演出が。「大名行列」のかわいいイラスト。

デザインマンホール以外にも街全体で遊び心のある仕掛けがされていて、歩くだけで楽しいです。

ガンダムマンホールを探して

散策を楽しんだあとは、今回の目的でもあるガンダムデザインマンホールが設置された「ダイヤ街商店街」へ。(名前がなんだかラップっぽい…笑)

歩いていると、街並みの奥から現れた厳つい建物──そう、小田原城!マンホールに夢中で完全に存在を忘れていました。

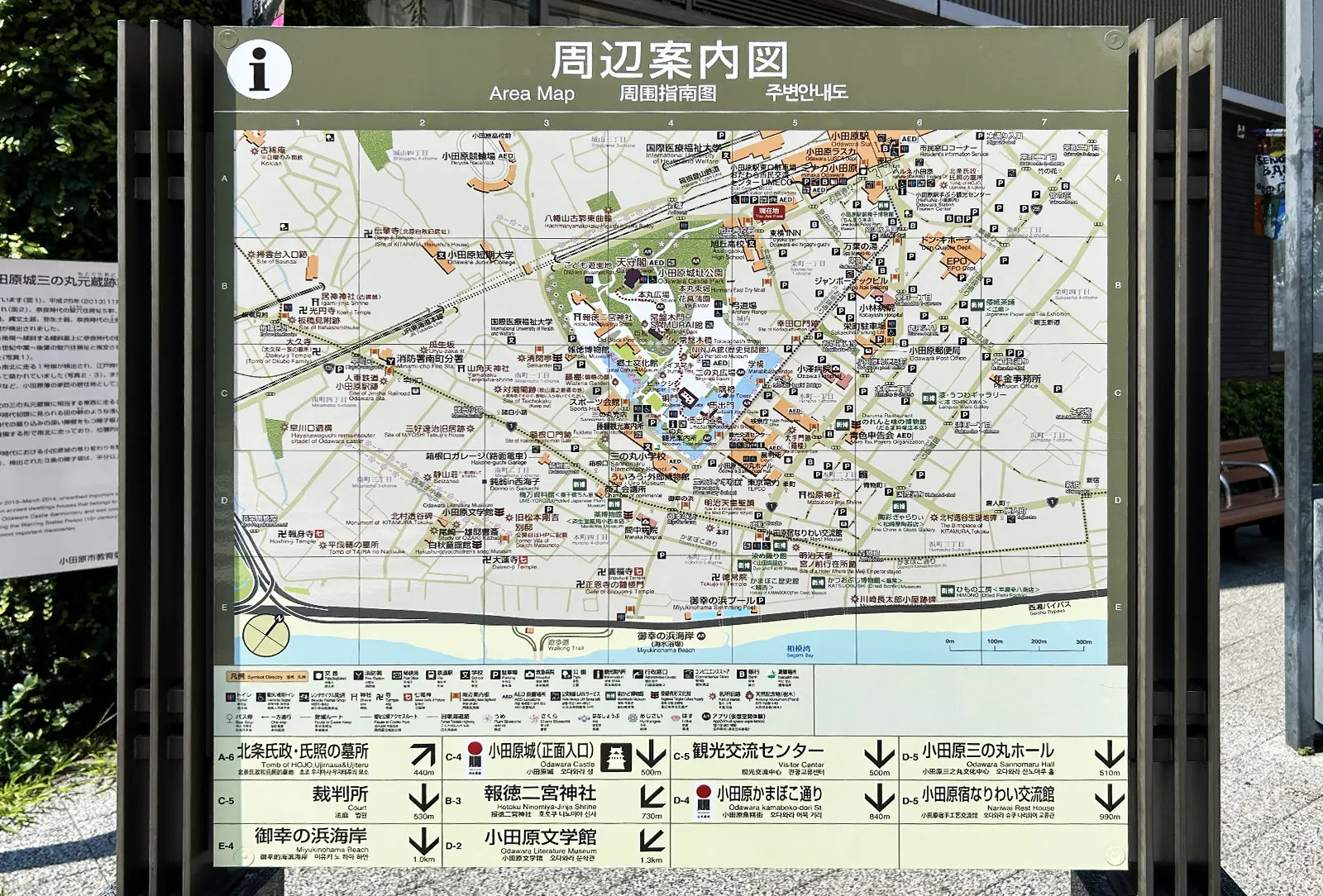

ちょうどマンホールカードの配布場所もお城近くの「小田原市観光交流センター」。これは行くしかない!

ガンダムマンホール発見!

そうこうしていると、ついにガンダムマンホールを発見!

RX-78-2 ガンダムと小田原城が描かれていて、マンホールとは思えないほどの迫力。

めちゃくちゃカッコイイ。写真をパシャパシャとオタ活したあと

そのまま「小田原市観光交流センター」へ。

猛暑の中、歩くこと15分(普通に歩けば10分ほど)。途中で水を浴びたり水分補給をしながら到着!

館内にはカフェもあり、休憩にも最適。

アンケートに答えて無事にガンダムマンホールカードをゲットしました!

小田原城へ潜入!

観光交流センターを出て右を向くと、すぐ目の前に小田原城の入り口が!

完璧な導線。小学生のとき大阪城を見て以来、久しぶりの“生お城”です。

最初の門をくぐった瞬間から別世界。

語彙力が「すごい!」しか出てきません(笑)。

銅門(あかがねもん)

これからくぐるのは銅門と呼ばれる門らしい。

銅門は、小田原城二の丸の表門にあたり、馬屋曲輪から住吉橋を渡り、二の丸主部へと通じる大手筋に設けられた桝形門です。銅門の北側には藩主の居館である二の丸御屋形がありました。江戸時代前期に稲葉正勝が城主となった時期に行われた普請の中で銅門も築かれたものと考えられています。銅門という名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来します。

─小田原市ホームページより抜粋

この住吉橋を渡り、その向こうにある小さな入り口をくぐると、

どでかい銅門が出現するらしい。 ワクワク。

どーーん!でかい!これが銅門(あかがねもん)。

門だけで私の実家一戸分よりも遥かにデカい。

近づいて見ると圧倒的なごつさ。

この銅門は1997年に復元されたものだそう。

現在の銅門は、昭和58年(1983)から行われた発掘調査や古写真、絵図などを参考に、平成9年に復元されたもので、石垣による桝形、内仕切門及び櫓門を組み合わせた桝形門と呼ばれる形式で、本来の工法で復元されています。

─小田原市ホームページより抜粋

中に入ると、どでかい梁が2本。

この上は何があるんだろう…?

裏側から見ても、ごつい。

扉の分厚さは壁レベル。

NINJA館に寄り道

銅門を抜けると「NINJA館」!体験型アトラクションで、からくりや謎解き、忍者修行など子どもも大はしゃぎ。

楽しかったけど、詳しくは別記事にします。

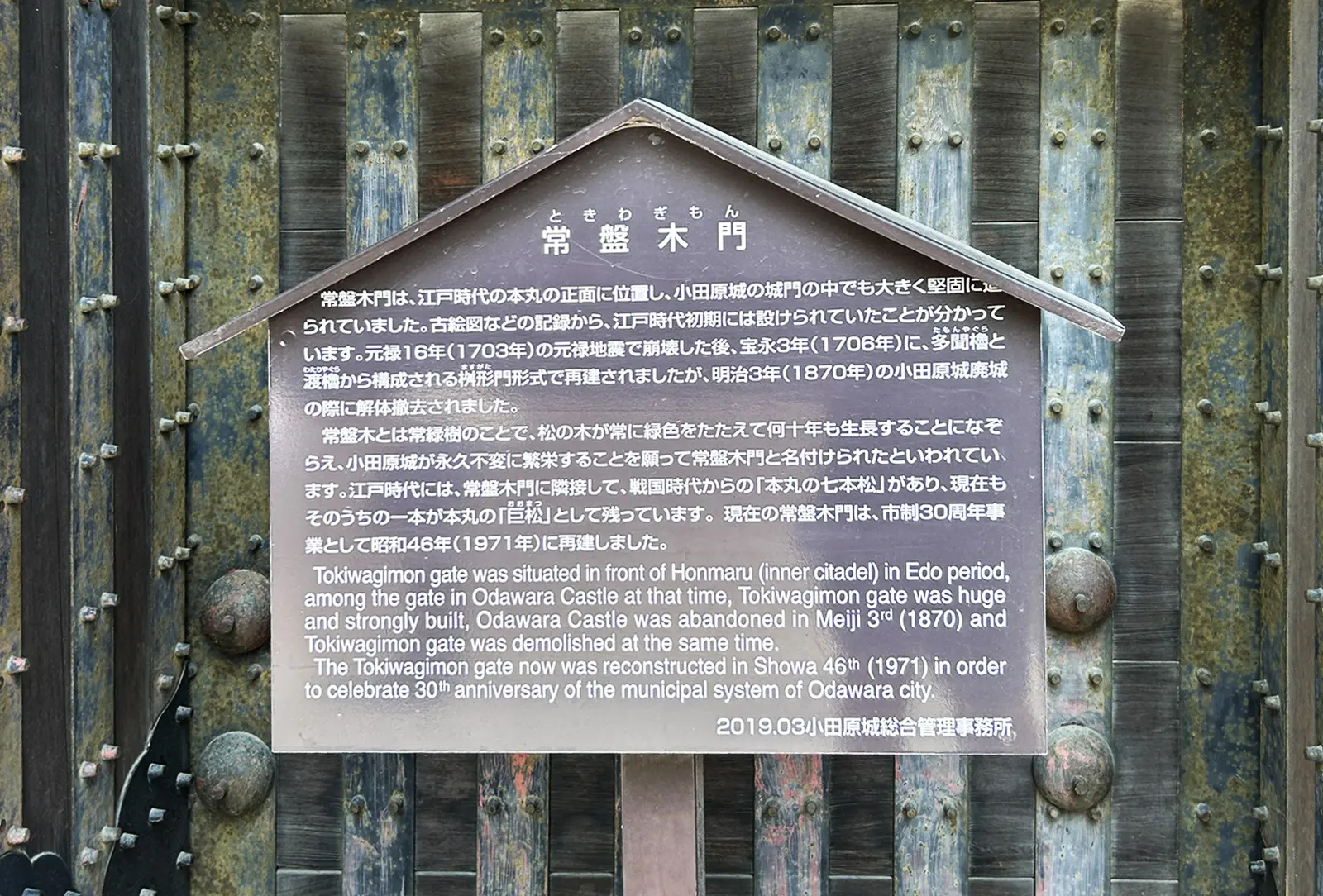

常盤木門(ときわぎもん)

NINJA館を後にし、本丸へ向かうことにします。さらに橋を渡り階段を上ると

再びドデカイ門が出現!

常盤木門(ときわぎもん)と呼ばれ、本丸の正門にあたり重要な防御拠点だったそうです。

小田原城本丸には常盤木門、鉄門の2つの城門がありました。このうち常盤木門は本丸の正門にあたり、重要な防御拠点であったために、他の門と比べても大きく、堅固に造られていました。多聞櫓と渡櫓門を配し、多聞櫓は武器等の貯蔵庫として用いられていました。本丸の正面に位置し、小田原城の城門の中でも大きく堅固に造られていました。古絵図などの記録から、江戸時代初期から設けられていたことが分かります。元禄16年(1703年)の大地震で崩壊した後、宝永3年(1706年)に、多聞櫓と渡櫓から構成される桝形門形式で再建されたものが、明治3年(1870年)の小田原城廃城まで姿をとどめていたといわれています。 > ─小田原城ホームページより抜粋

確かに門が鎧を着ているようで、

金属でガチガチに補強されていて物々しい雰囲気。

中は銅門と比べてシンプルに見えました。

天守閣へ!

常盤木門を抜けると、ついに小田原城天守閣が全容を現します!正直感動。

広場では手裏剣投げやお土産屋、甲冑着付け体験などが楽しめます。

もちろん甲冑体験に参戦!お値段500円で破格。

着付け後は小田原城をバックに記念撮影。(ただし甲冑のまま天守閣には入れません)

そして着付けで装備していた、おもちゃの刀が気に入ったと、結局、二刀流刀セットを2つ買わされました(笑)。

ひと休憩

天守閣に入る前に「お食事処 本丸茶屋」で一旦休憩。

北条ゆかりのメニューもあり、エアコンも効いていて、まさに猛暑の中に現れたオアシス。最高。

私たちはクリームソーダをいただきました。

ちなみに、息子が着ている忍者服は「NINJA館」で2000円で購入。

天守閣内部へ!

では、お待たせいたしました。いざ天守閣内部へ!

天守閣への入場チケットは、一般510円、小中学生200円、未就学児は無料。

SAMURAI館と天守閣のセットだと少しお得になるそうです。

中へ入ると、まずお出迎えしてくれたのは、日本のお城の高さランキング!。大阪城がでかすぎる!

そこで気になるのは、やはり我らが小田原城。

その順位は、、、高さ27.2mで7位!と微妙なポジション(笑)

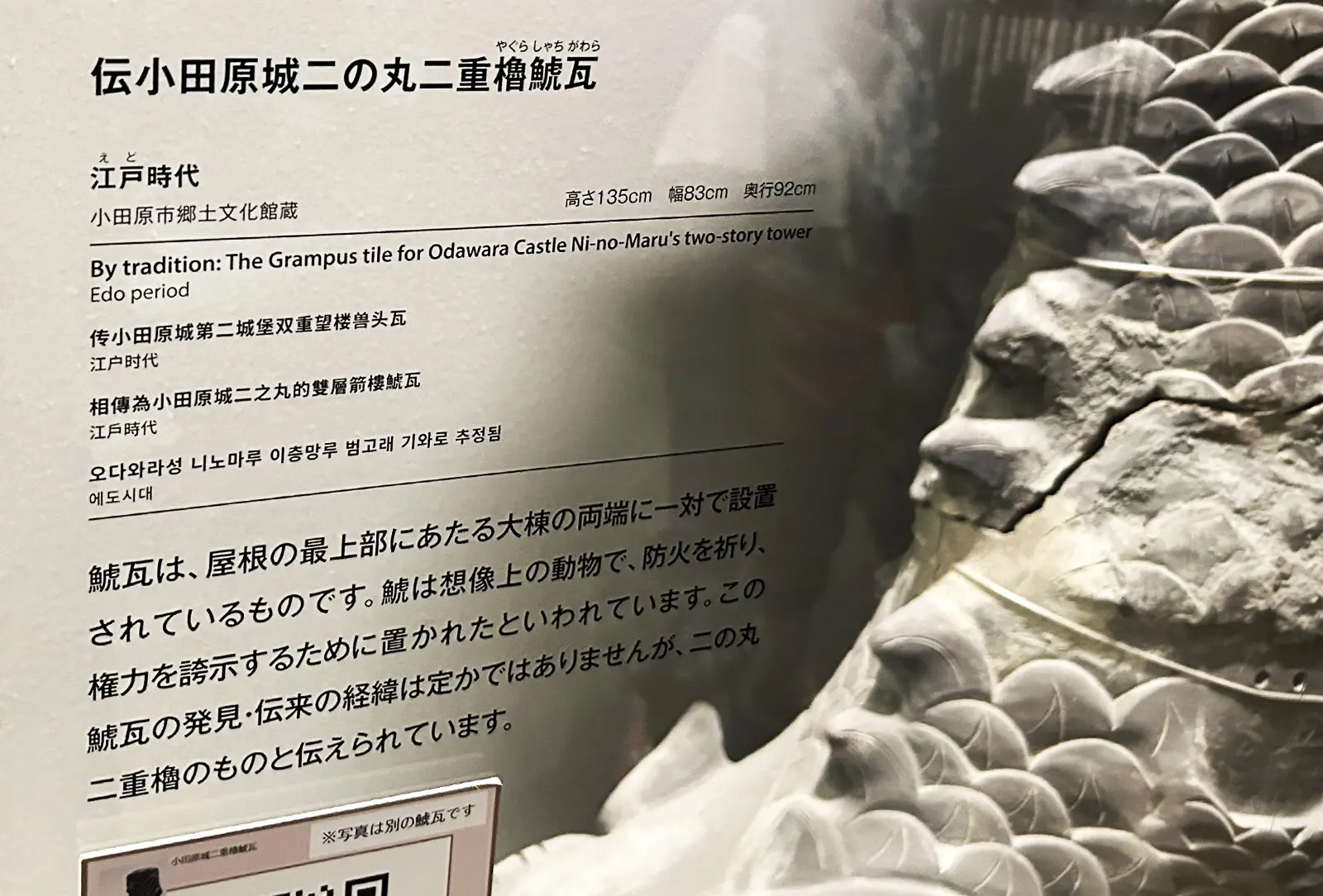

伝小田原城二の丸二重櫓鯱瓦(やぐらしゃちがわら)

その先には、お城のてっぺんの屋根にくっついてる、シャチホコ!

間近でみるとこんなに大きいのか。。

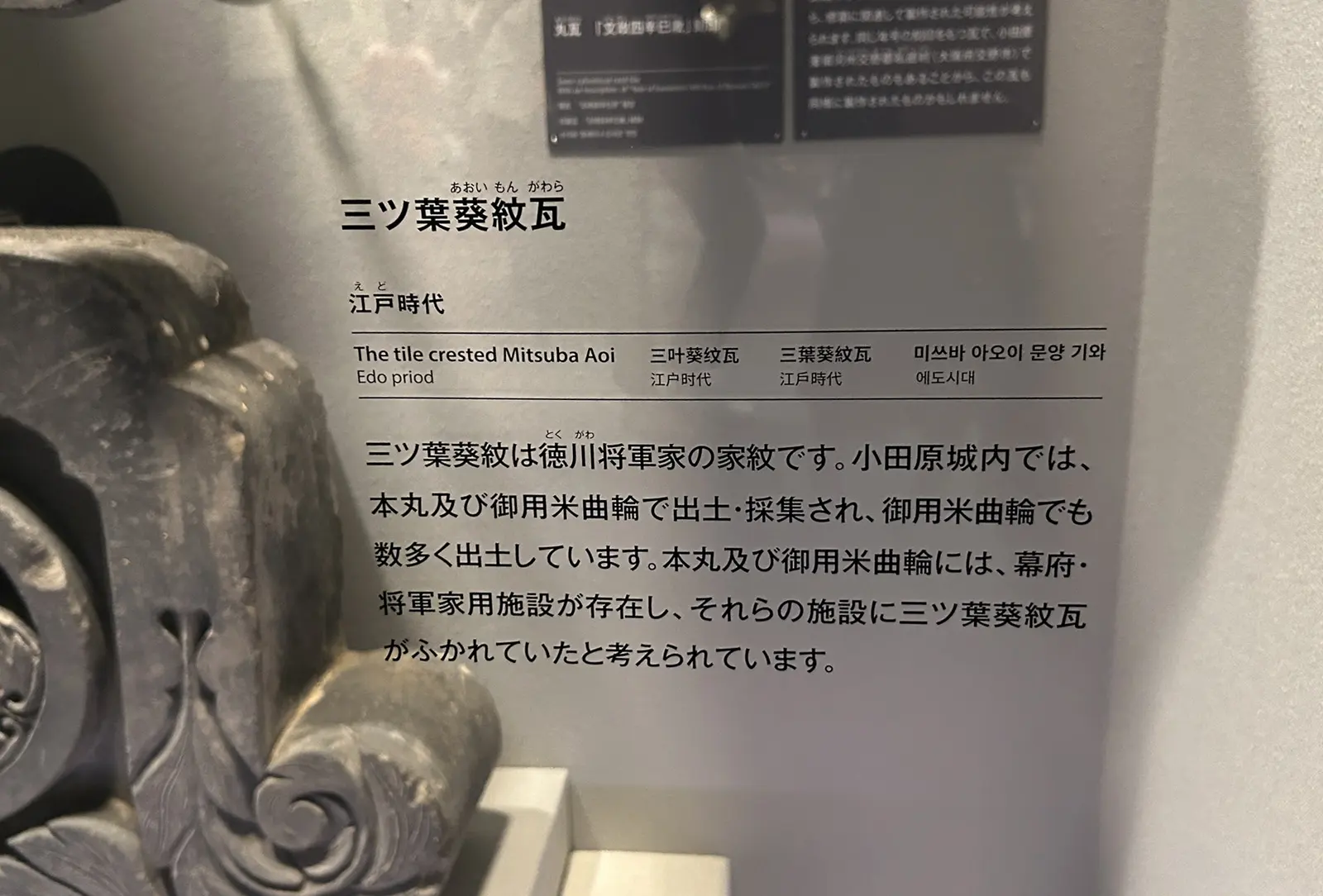

三つ葉葵紋瓦(みつばあおいもんがわら)

こちらは、徳川将軍家の家紋「三つ葉葵紋」がついた三つ葉葵紋瓦。

ひとつお家の玄関のオブジェとしてほしい。

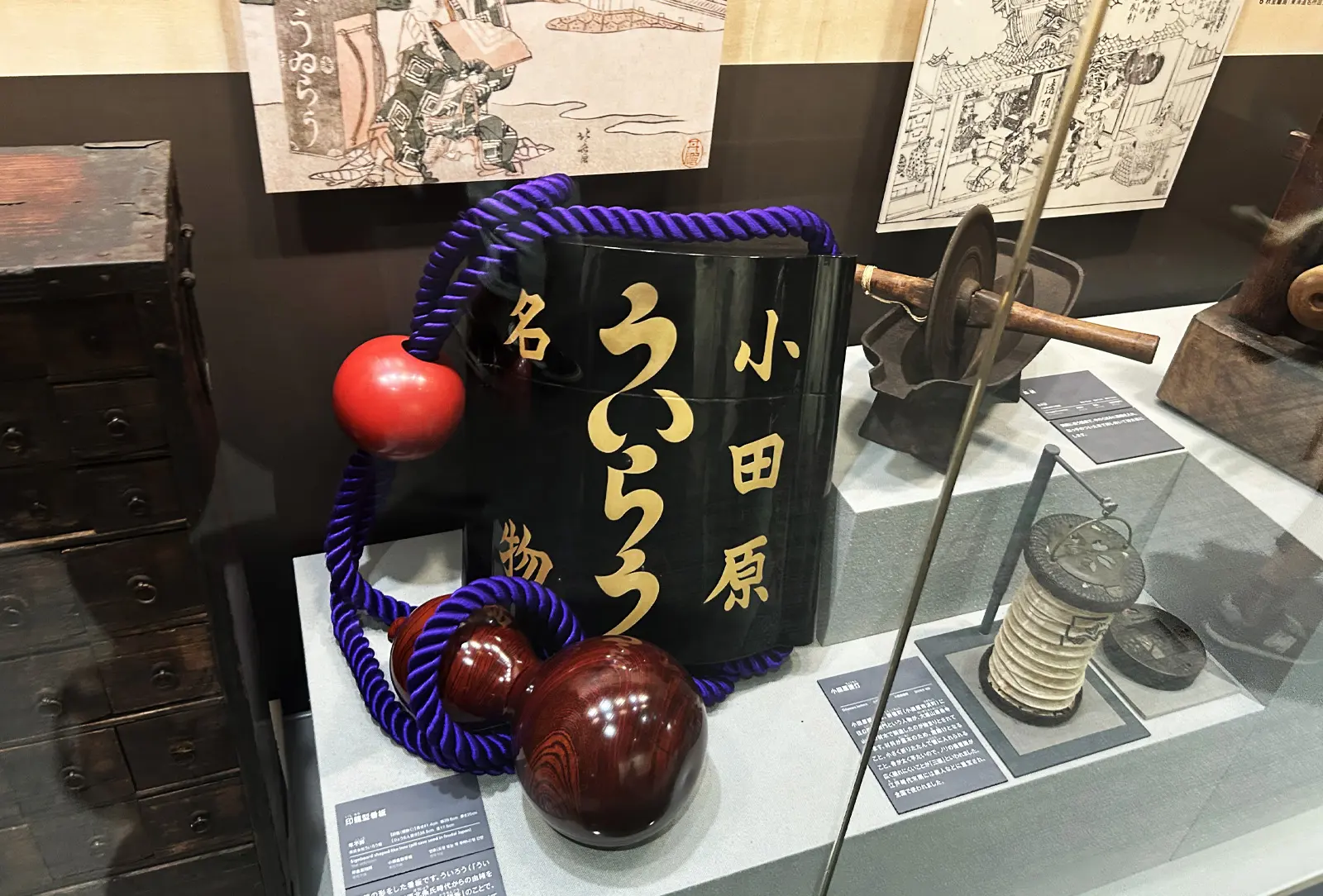

印籠型看板(いんろうがたかんばん)

つぎにでてきたのは、巨大な印籠(いんろう)?これ、水戸黄門が持ってたやつか?とおもって調べたら、印籠は薬入れらしい。

なぜこんなにデカいかというと、印籠型の看板だそう。ちなみに、印籠に書かれた「ういろう」とは、小田原市の外郎家で作られている大衆薬の一種。

水戸黄門って薬入れチラつかせて威嚇していたのか。

水戸黄門を知らない方のために。

『水戸黄門』は、日本の時代劇ドラマで、徳川家のおじいちゃん(水戸光圀)が家臣を連れて全国を旅し、悪い役人や悪党をこらしめるお話。

最後に「この紋所が目に入らぬか!」と印籠を見せて、みんなひれ伏して解決するのがお約束のテレビドラマです。(水戸黄門は徳川光圀という江戸時代前期の実在の大名がモデルです。)

3階展示フロア

大きく脱線してちゃいました。小田原城へ戻りましょう。

お次は3階フロア──みんな大好き甲冑と刀!

この3階フロアは北条氏や小田原藩に関わる所蔵品が展示されています。

兜にトンボがくっついていておしゃれ…かと思いきや、実は「勝ち虫」と呼ばれる縁起物。

トンボは前にしか進まず退かないため、戦国武将たちは勝利や前進を象徴して鎧や兜のモチーフに用いていたそうです。

歴史ある名刀達

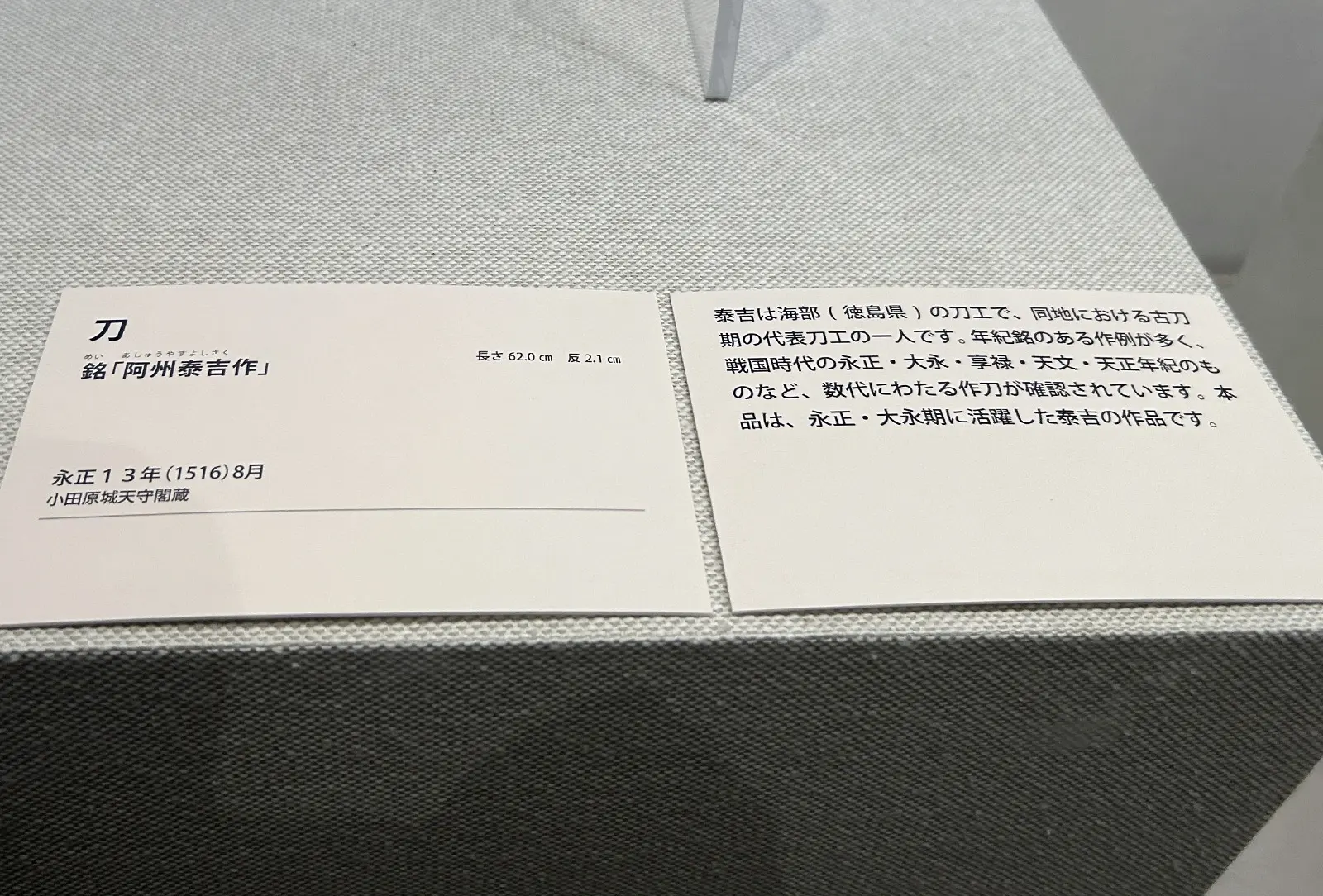

刀 「阿州泰吉作」(あしゅうやすよしさく)

徳島県の刀工・泰吉によるもので、戦国時代に活躍。

年号入りの作品が多く残されており、この刀は1500年代初め(永正〜大永期)のものとされています。すごい…。

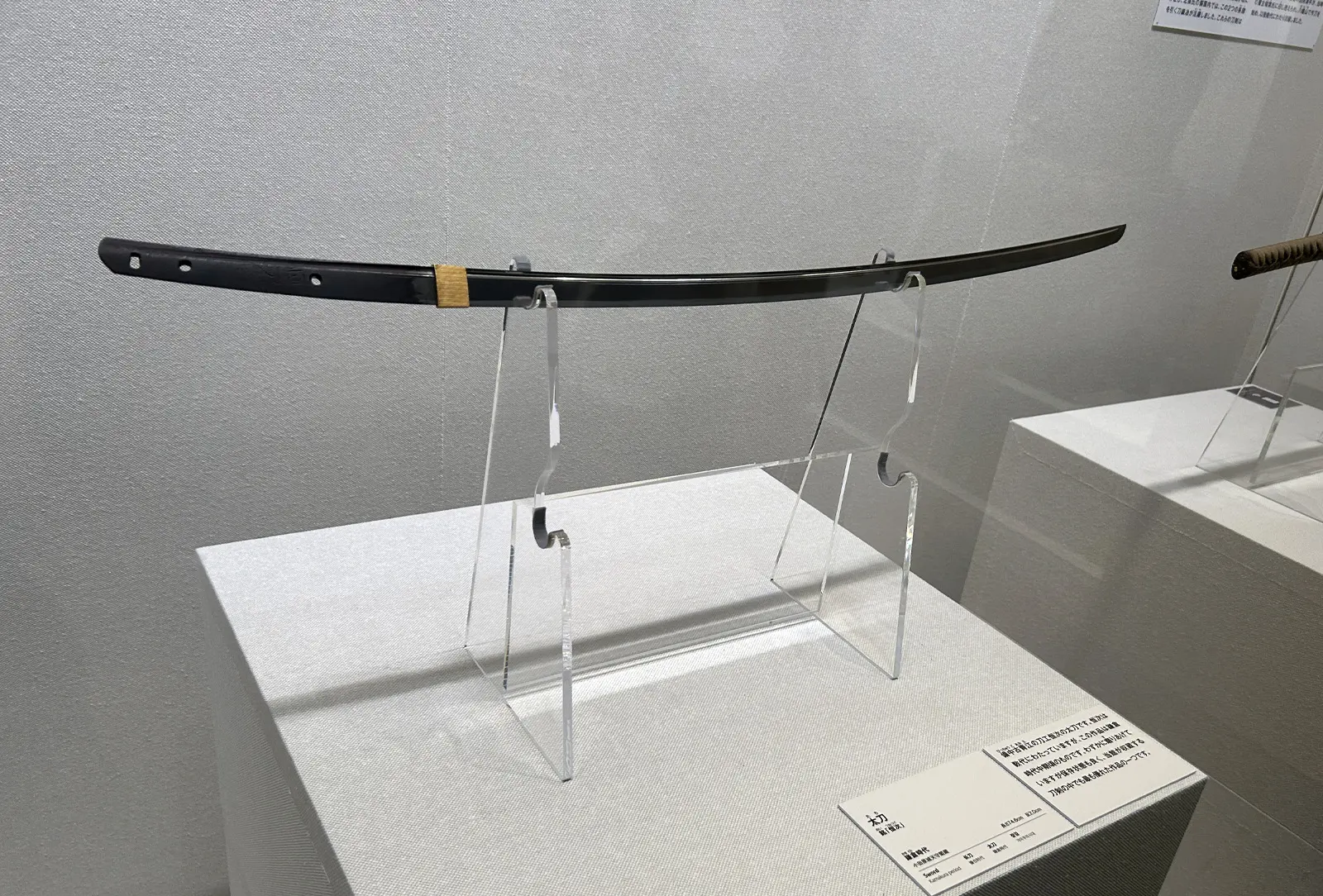

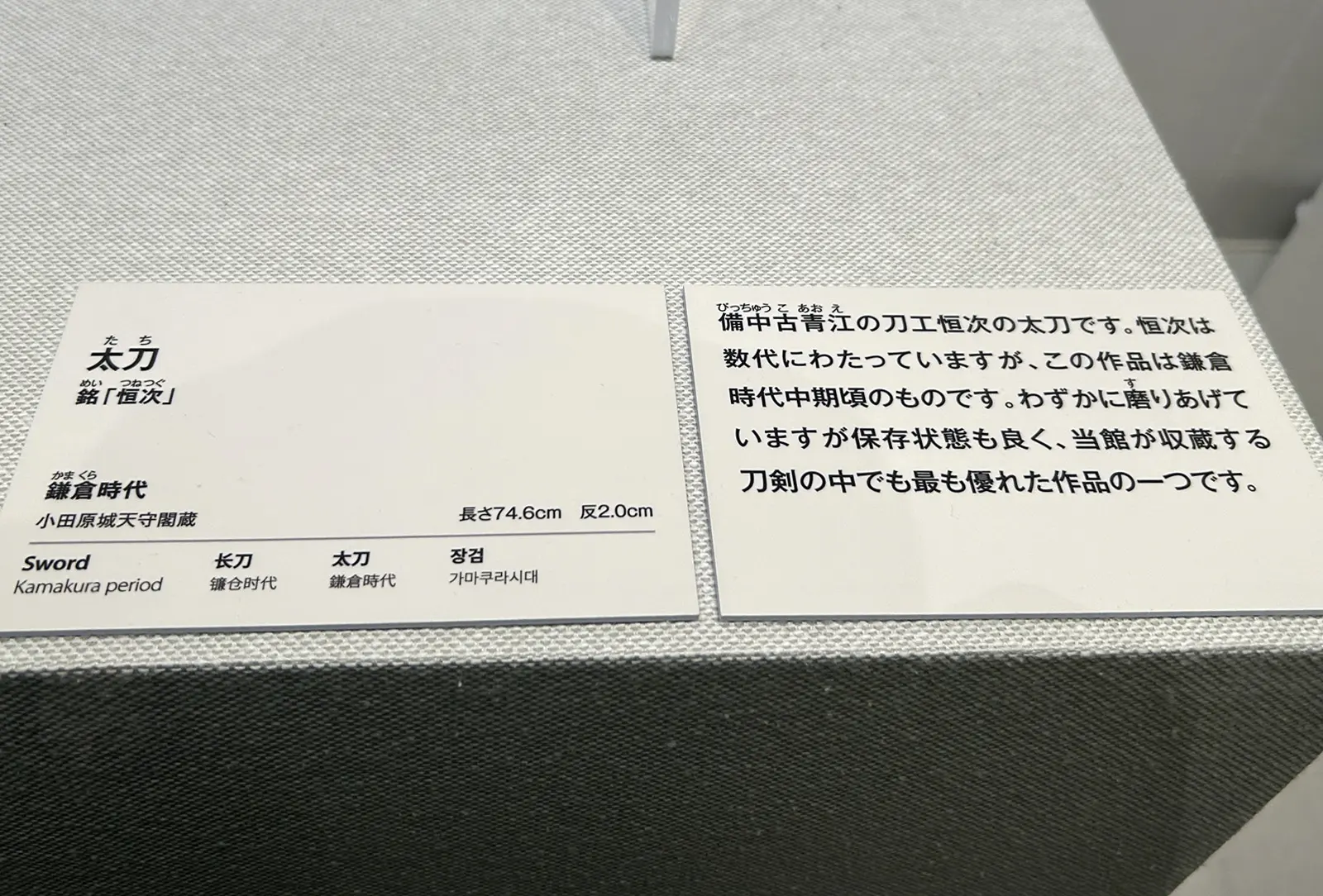

太刀 「恒次」(つねつぐ)

鎌倉時代中期の青江派刀工・恒次によるもの。

わずかに磨り上げられているものの保存状態は良好で、収蔵刀剣の中でも屈指の名品とされています。

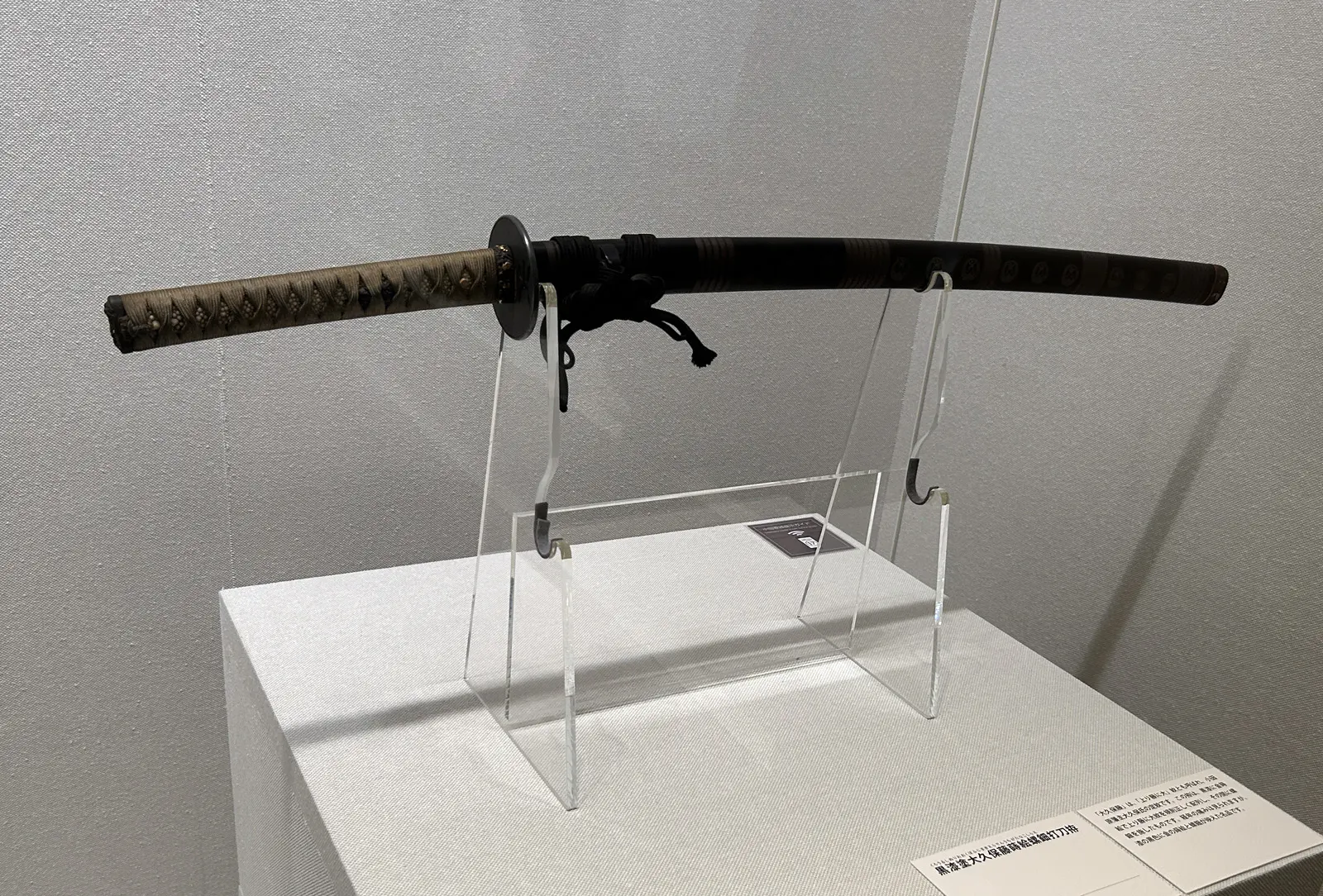

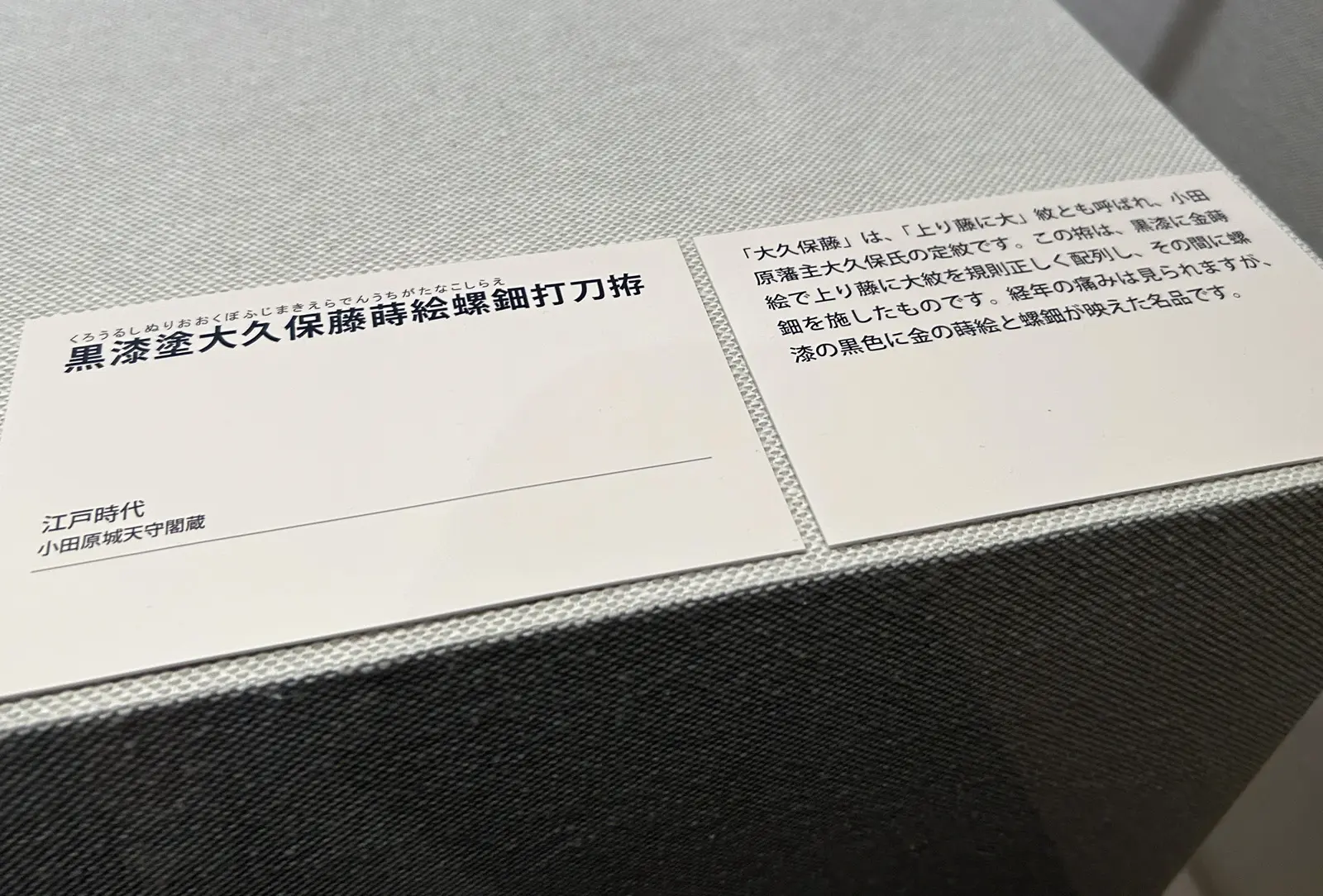

黒漆塗大久保藤蒔絵螺鈿打刀拵(くろうるしぬりおおくぼふじまきえらでんうちがたなこしらえ)

最後は、名前が長すぎる名品── 小田原藩主・大久保家の定紋「上がり藤に大」をあしらった拵(こしらえ)です。

黒漆地に金の蒔絵で紋を規則正しく並べ、その合間に螺鈿を施した華やかな仕上がり。

経年の傷みはあるものの、黒と金、螺鈿のコントラストが際立つ名品です。

他にもたくさんの展示物が並んでいました。

陶器コーナー

個人的に一番楽しかったのは陶器の展示。

陶器の一部が白くなっているのは、欠けたパーツを現代の技術で再現・修復している部分だそうで、その精度に感動。

そしてここで紹介されていたのが、江戸時代のリサイクル技術「焼継ぎ」。

焼継ぎとは、白玉粉と呼ばれる鉛ガラスの粉末を熱で溶かし、破損したやきものを修復する技法で、江戸時代後期に広まりました。

破損したやきものには、焼継ぎ職人が朱書きで地名と所有者の名前を記しており、小田原ではそのような資料が多数出土しています。小田原市千代でも焼継ぎ職人が広く活動していたことがうかがえます。

─小田原市展示解説より

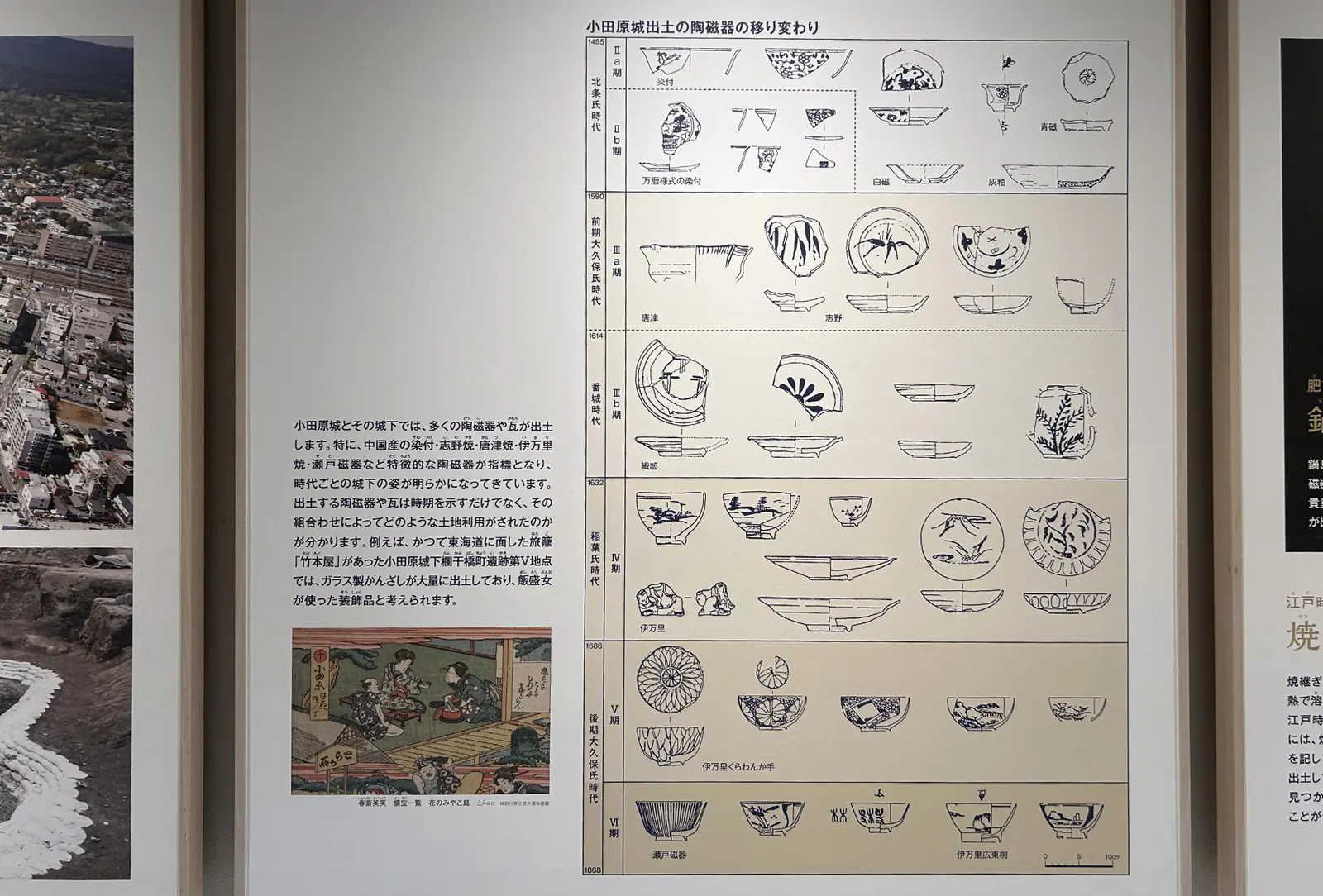

小田原城やその城下では、多くの陶磁器や瓦が出土しているそうです。

天守閣展望デッキへ

こうして展示を堪能したあとは、いよいよ最上階へ。

小田原城を一望できる「天守閣展望デッキ」へと向かいます。

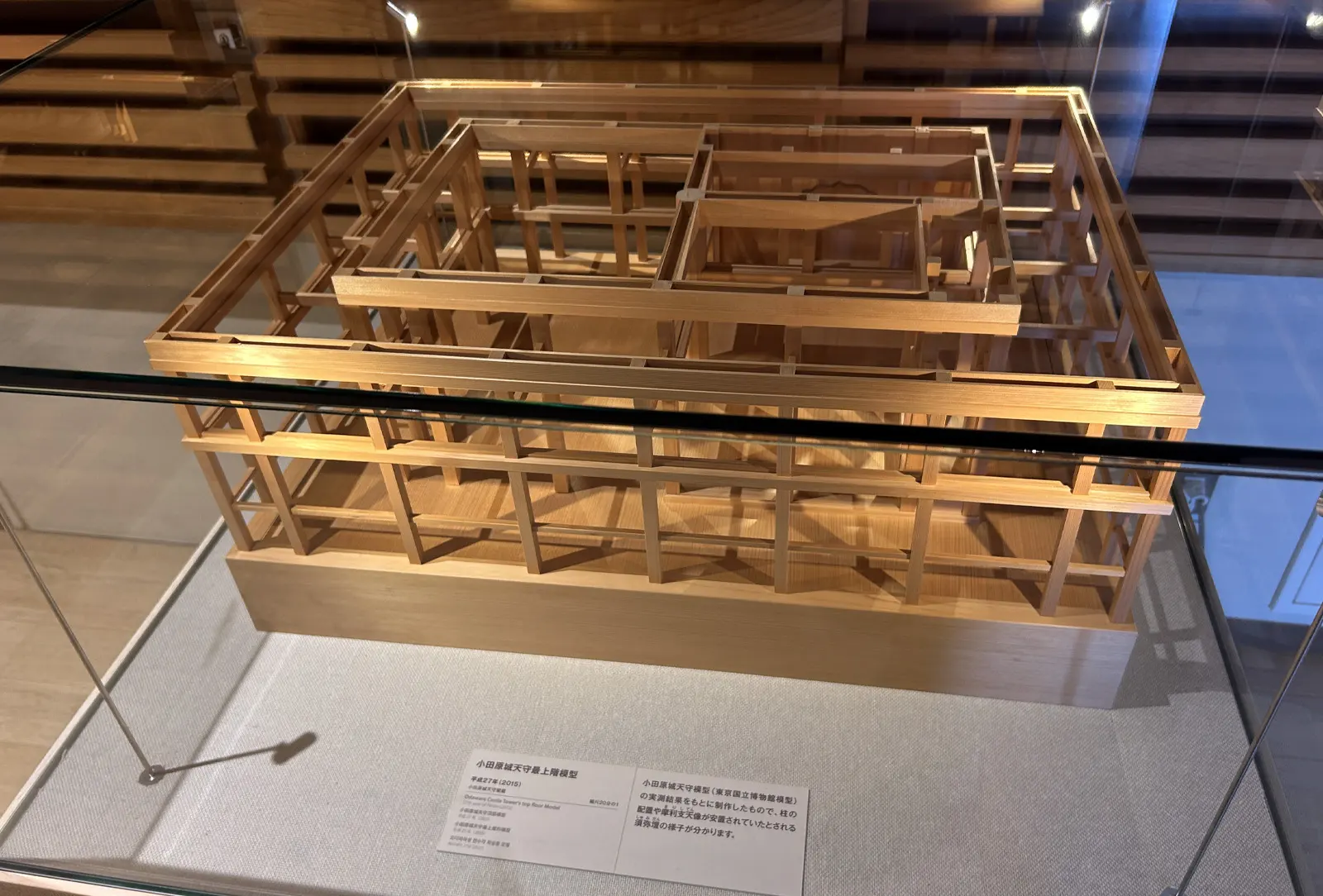

最上階には小田原城の模型も並んでいました。

脇には展望デッキへ続く出口。

進行方向は左回り限定とのこと。

外に出ると…ドーン!と広がる小田原の景色!

このビルが立ち並ぶ景色を、当時の人々が想像することはきっとできなかっただろうと思うと、歴史とロマンを感じる。

そして今、私のような一般ピープルがお城の最上階からその景色を眺めている──それもまた感慨深い体験でした。

ガンダムのマンホールカード収集から始まり、城下町の散策、そして小田原城の天守閣へ。

小田原は、歴史とポップカルチャー、そして体験型アクティビティが一度に楽しめる観光地でした。

銅門や常盤木門の重厚感に圧倒され、展示フロアでは甲冑や刀にワクワクし、陶器の修復技術「焼継ぎ」には江戸の知恵を感じました。

さらに天守閣展望デッキからの眺めはまさに圧巻。現代の私たちがその景色を楽しんでいること自体、歴史のロマンを感じさせます。

小田原は一人旅でも家族連れでも満喫できる“エンタメ観光地”。

マンホールカードでオタク心をくすぐられ、城内で歴史に触れ、最後は絶景で締める──そんな贅沢な旅がここにはあります。

次回は「NINJA館」レポートをお届け予定。どうぞお楽しみに!

関連記事:日本のマンホール文化が熱すぎる。”下水道のフタ”に込められた歴史。

クセつよな日本を偏愛する、2児のパパ。 日常のすき間から見える“じわるニッポン”を追いかけています。