3分で戦線復帰「立ち食いそば」は、企業戦士の戦場メシ。

Photo by Hajime NAKANO, Tachigui (Standing Eating) via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Photo by Hajime NAKANO, Tachigui (Standing Eating) via Wikimedia Commons, CC BY 2.0出勤前、昼休み、終電直前

人はなぜ、そばに向かうのか。

都市を生きる人々にとって、立ち食いそばはただの食事じゃない。それは、仕事の前線に戻るための“燃料補給”だ。券売機の前で小銭を握り、そばをすすり、たった3分で現場に戻っていくサラリーマンたち。そんな光景が、日本の駅や路地には昔から当たり前のように存在している。「立って食べる」という合理性、「速さと安さ」のバランス、そして予想以上の満足感。この立ち食いそばという文化には、静かに戦う人たちの日常がぎゅっと詰まっている。

始まりは江戸、駅そばが育てた“戦う一杯”。

立ち食いそばのルーツは、江戸時代の「夜鳴きそば屋」にある。夕方から深夜にかけて、天秤棒を担いだ屋台のそば売りが「そば〜、そば〜」と町を歩き、立ったまま一杯だけそばをすする──そんな光景が、当時の庶民の暮らしに溶け込んでいた。屋台にはベンチもなければ看板もない。器も木製の簡易なもので、注文から完食まで数分。忙しい町人たちにとって、屋台そばは“サクッと済ませる食”そのものだった。

立ち食いそばのルーツは、江戸時代の「夜鳴きそば屋」にある。夕方から深夜にかけて、天秤棒を担いだ屋台のそば売りが「そば〜、そば〜」と町を歩き、立ったまま一杯だけそばをすする──そんな光景が、当時の庶民の暮らしに溶け込んでいた。屋台にはベンチもなければ看板もない。器も木製の簡易なもので、注文から完食まで数分。忙しい町人たちにとって、屋台そばは“サクッと済ませる食”そのものだった。

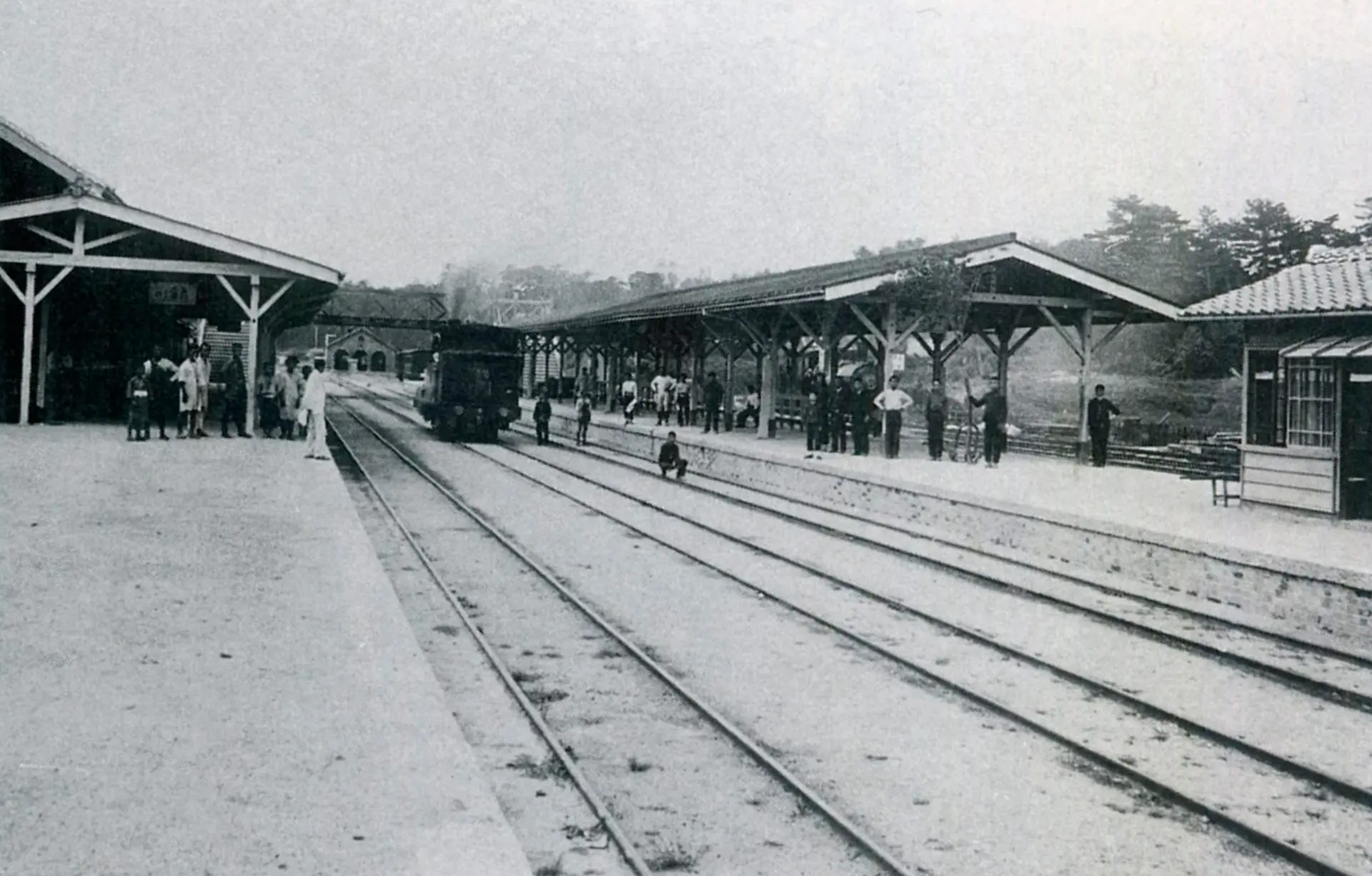

1949年頃に姫路駅ホームで”えきそば”と名付け立ち売りを始めた姫路駅名物 まねきのえきそば 。当時一般市中で、うどんが一杯30円だった頃ふたの付いた瀬戸物容器付きで50円で販売しており、食べたあとの容器を10円で引き取っていた。”まねき食品の歴史”より

昭和初期には、駅のホーム上に簡易なそば屋が本格的に登場。戦後の混乱期には、手早く栄養を取れる選択肢としてさらに需要が高まり、国鉄や私鉄が正式に駅ナカのそばスタンドを整備し始めた。1950〜60年代にかけて、出張・通勤・長距離移動が日常になる中、ホームでサッとそばをすする光景は「都市の生活風景」となり、やがて改札の内外に“立ち食い専門店”が広がっていく。

それがいまも残る、富士そば、名代箱根そば、小諸そば、しぶそば──そうしたチェーンの原点だ。立ち食いそばは、サラリーマン文化とともに育った。働く人の「時間がないけど腹は減る」という現実に、黙って寄り添い続けてきた存在なのだ。

早い、安い、でも手抜きじゃない。

味は、たいてい“そこそこ”。でも、その“そこそこ”がちゃんと安定して出てくるということの方が、むしろありがたい。つゆはしょっぱめで、どこかほっとする味。麺はコシよりも喉ごし重視。完璧ではないけど、今このタイミングでほしいものが、ちゃんと出てくる。その絶妙な“ちょうどよさ”が、立ち食いそばのリアルな魅力だ。

コロッケ、ちくわ、春菊。揚げ物がすべてを解決する。

特に“揚げ物”系のバリエーションは豊富で、天ぷら、ちくわ天、春菊天、舞茸天など、揚げられるものはすべてそばの上に乗る。

中でも異彩を放つのが「コロッケそば」。衣はつゆに沈み、芋は溶けて一体化し、ビジュアルはやや雑。でもそれがいい。真面目な料理ではなく、“必要とされて生まれた味”という説得力がある。

そして、そんなトッピング沼の中でも、腹をすかせた客たちのハートを鷲掴みにしてきたのが──JR東神奈川駅・3・4番線ホーム上、大正7年創業・日栄軒の「穴子天そば」だ。丼からはみ出すほど巨大な穴子天が、そばの上にドンと鎮座。100年以上の歴史をまとったその衣は、ド迫力のサイズ感とサクサク食感、そして甘辛いツユとの一体感。まさに、立ち食いトッピング界のラスボスとでも呼びたくなる一杯だ。

地域で味が変わる。そばで旅ができる。

「たぬきそば」の定義も地域で変わる。東京では天かす入りのそば、関西では“あんかけうどん”を指す。そんな混乱も含めて、立ち食いそばは“土地の言語”のような存在なのだ。

東京のそば | 京都のそば |

|---|

そして令和。立ち食いそばは変わり続けている。

いま、立ち食いそばは“立たなくても食べられる”ものになっている。椅子付き、テーブルあり、冷暖房完備、明るい照明とBGM──もはや立ち食いそばとも分からない店舗も増えてきた。また、セルフレジ、キャッシュレス対応など、“高速セルフメシ”としての進化も進んでいる。一方で、昔ながらの“1分で出て、3分で食べて出る”スタイルを守る店も健在だ。速さと手軽さの中に、味や雰囲気へのこだわりが混ざっていく。今も昔も、立ち食いそばは、変化しながら生き残り、企業戦士たちの胃袋を満たし続けている。

いま、立ち食いそばは“立たなくても食べられる”ものになっている。椅子付き、テーブルあり、冷暖房完備、明るい照明とBGM──もはや立ち食いそばとも分からない店舗も増えてきた。また、セルフレジ、キャッシュレス対応など、“高速セルフメシ”としての進化も進んでいる。一方で、昔ながらの“1分で出て、3分で食べて出る”スタイルを守る店も健在だ。速さと手軽さの中に、味や雰囲気へのこだわりが混ざっていく。今も昔も、立ち食いそばは、変化しながら生き残り、企業戦士たちの胃袋を満たし続けている。

RAW JAPAN’s Takeaway

一杯で戦線に戻れる、その感じがいい。

朝の出勤前、昼休みのスキマ、終電ギリギリの夜── どんな時でも、そばの湯気は変わらずそこにある。

速くて、安くて、ちゃんと腹に入って、ちょっとだけホッとできる。だから人は、またそばをすする。

立ち食いそば。それは、日常の中にある、3分だけの戦線離脱。

そして、戦線復帰のための“ちいさな儀式”だ。

画像提供:まねき食品 公式サイト

クセつよな日本を偏愛する、2児のパパ。 日常のすき間から見える“じわるニッポン”を追いかけています。